– Dígame… ¿el perro de San Roque tiene rabo?

– Sé de buena tinta que Ramón Ramírez se lo ha cortado.

Hubo un momento en mi vida en la que todo lo que había conocido hasta entonces quedó congelado en el tiempo y mis anhelos y ambiciones cobraron una nueva dimensión en pos de un objetivo marcado por un descubrimiento. ¿Cuál fue ese descubrimiento? Pues ni más ni menos que conocer la tienda “Ryman Ryman” de Barcelona. Para los que no la conozcáis os explicaré que se trata de una tienda de difícil clasificación. Desde que se fundó en 1982, y hasta la fecha, “Ryman Ryman” ha sido punto de encuentro de todo aquel freak que quiera ver, conocer y comprar los objetos mas inclasificables del mercado. Lámparas de plasma y de lava, peluches de las series de dibujos más extrañas, huchas con forma (y funcionalidad) de máquina tragaperras, sacos de la risa, etc etc etc…

También eran muy destacables las colecciones de postales que podías encontrar, en una época en la que no existía ni google imágenes ni nada que se le pareciese el hecho de poder comprarte una tarjeta postal con la cara de Soo Catwoman te hacía sentir un poco diferente y alternativo respecto a las portadas de Superpop y otras mierdas varias con las que los pijos del cole se forraban las carpetas.

Pues bien, de entre todos estos cientos de objetos que más o menos copsaron mi atención consumista, hubo una familia de ellos que se alzó como reina de todos ellos: los artículos de coña. No es que con anterioridad no los conociese, no no, no fue por eso, fue por la impresionante estantería donde estaban expuestos y por el interminable stock de cada uno de ellos. Cuando había comprado otro tipo de estos graciosos (graciosísimos) artefactos lo había hecho generalmente en la juguetería del barrio, pero allí no tenían ni tan variados ni en tanta cantidad como en «Ryman Ryman», cosa que hacía que conseguir algunos de ellos fuese toda una odisea. «Ryman Ryman» nunca fallaba, siempre que necesitabas hacerte el más gracioso del grupete de colegas allí estaba esperándote para que gastases tu asignación semanal en la mejor broma que pudieses imaginar. De todas ellas, las mejores carcajadas, las que con más intensidad recuerdo, fueron las que provocaron estos cinco objetos, comprados y utilizados hasta la saciedad, hace ya mucho, quizá demasiado, tiempo.

Bombas fétidas

El clásico entre los clásicos. ¿Quién no ha disfrutado lanzando una? ¿Quién no se lo ha pasado teta viendo cómo las caras de sus víctimas se retorcían de asco al notar el pútrido olor a huevos podridos subiendo por sus fosas nasales? ¿Quién, en su sano juicio, no estaría todo el día lanzado bombas fétidas a diestro y siniestro para regocijarse de la acción misma cual vencedores de un maratón? Recuerdo haberlas lanzado en mil y un lugares: escaparates de tiendas, vagones de metro, pasillos de la escuela… Existía una técnica especialmente cruel pensada para multiplicar el desagradable olor de estas pequeñas generadoras de risas cuando el clima invernal llegaba. Tenías que localizar una habitación (clase, establecimiento público, sede de partido político…) que estuviese lo más lleno de gente posible y localizar la fuente de calor que la climatizaba (radiador, estufa, brasero…) y el truco era tan sencillo como lanzar debajo la bomba fétida en cuestión y esperar que las leyes de la física hiciesen el trabajo. Al excitar las moléculas ponzoñosas con una mayor temperatura estas se movían mucho más rápido e inundaban más intensamente el lugar, provocando arcadas, ojos rojizos y llorosos y algún que otro conato de vahído.

Placas cristal roto

De sencillo diseño pero capaces de generar un estruendo espectacular. Cuando lanzabas estas humildes placas de metal al suelo imitaban el sonido de toda una vajilla rompiéndose al caer. Me harté de utilizarlas ya que nadie se salvaba de hacer un pequeño salto ante tal escándalo y mira tu por dónde, a mí me hacían muchísima gracia estas reacciones. Reconozco que llegué a ser demasiado pesado con las plaquitas de marras. Tuve que pasar todo un proceso de aprendizaje a través del rechazo de los diferentes agentes cognitivos de mi entorno para darme cuenta de que el ruido en cuestión no tenia ni p*ta gracia:

- Mis profesores me castigaron y me las requisaron en varias ocasiones ya que mi magnífica ocurrencia de hacer colar el sonido infernal con la excusa de que se me había caído el estuche al suelo nunca acabó de cuajar.

- Mis amigos, hartos de mí, me vetaron en el patio hasta que no les prometí que nunca más les lanzaría las placas de cristal roto cuando alguno de ellos estaba a punto de lanzar un penalti decisivo en el devenir del partido diario entre “los buenos” y “los malos” (un día os he de explicar sobre la segregación “aptitudinal” que se daba en el patio de mi escuela).

- Mis padres me querían, pero no tanto como para permitirme la tontería de ir lanzando allí por donde pasaba las malditas placas… me las prohibieron y pidieron consejo a un especialista en trastornos obsesivos (bueno, quizá esto último fue por otro motivo… pero es que yo no considero que jamás haya tenido un problema de este tipo. En serio nunca, de verdad, os lo juro, prometido queda, no soy de esos que le da mil vueltas a una misma idea, creedme, os digo la verdad, necesito que lo aceptéis, ¿ya os he dicho que nunca he tenido un problema así?…Placas, placas, placas…)

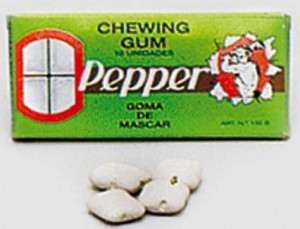

Chicle picante (o amargo).

Otro generador de carcajadas basado en las muecas de la pobre víctima. Supongo que, como mínimo por curiosidad o por caer en la broma, todos probasteis uno de estos desagradables masticables, por lo que todos y todas sabréis lo que podía llegar a representar para cualquiera el mero hecho de dar un par de mascadas a uno de estos chicles. Normalmente su asquerosidad radicaba en la incorporación de ingentes cantidades de pimienta a la goma arábiga, cosa que provocaba que el picor que se notaba en la boca fuses in crescendo hasta el punto en que el pobre inocente que lo masticaba debía escupirlo de manera inmediata y buscar cualquier tipo de hidratación que le facilitase la tarea de sacar cualquier resto del vomitivo chicle de la cavidad bucal, a la par de intentar saciar la quemazón provocada por el mismo. Cabe decir que por mucha agua que tomases, por mucho que escupieses, la experiencia negativa provocada perduraba mucho tiempo, demasiado. Estos chicles acabaron con más de una amistad en mi grupete de colegas e incluso, alguna que otra vez, provocaron más de una pelea con uso de violencia indiscriminada.

Fulminantes para cigarrillos

Hasta hace no demasiado tiempo he tenido una relación “tortuosa” con todo lo relacionado con el tabaco. Podría decir que he fumado de todo, en cantidades ingentes y de las más variadas maneras. En pipa, cigarrillos, cigarros puros, shishas y otras artes menos explicables en un blog que mi familia (presente y futura) puede leer. Pues bien querid@s amig@s viejun@s, ahora que el tabaco parece que ha quedado en un rincón de mi memoria, creo que puedo asegurar categóricamente que los mejores recuerdos de él no me los proporcionan los cigarros que yo me fumé, me los proporcionan algunos de los cigarros que se fumaron otros y, más concretamente aquellos que a las pocas caladas de haberse encendido explotaban sin que la pobre e inocente víctima pudiese hacer nada para evitarlo. Recuerdo grandes momentos de gloria, sobretodo en reuniones y celebraciones familiares como la comida de Navidad. Disimuladamente me hacía con el poder de alguna cajetilla de tabaco que corriese por la mesa y procedía a la colocación de las pequeñas cargas a la espera de que alguien, por arte y gracia del mono de nicotina, decidiese encender un cigarrillo (recordad que en los ochenta el hábito de fumar no estaba estigmatizado como ahora, y no había ningún problema para fumar delante de niños, embarazadas o gente mayor con problemas respiratorios. Todo el mundo fumaba, y molaba hacerlo). En un ambiente jovial y de fiesta estos pequeños explosivos provocaban la carcajada fácil y la cosa no iba a más, pero en otras situaciones… Un día se me ocurrió llenar todos los cigarros que le quedaban a mi padre un un paquete de Rex. Se ve que se pasó toda la mañana explosión tras explosión en su lugar de trabajo (recordad, antes se fumaba en el curro), cosa que divirtió sobremanera a los compañeros de mi progenitor, pero cosa que a su vez hizo que sus ganas de “agradecerme” las risas de sus amigos fuesen en aumento tras cada explosión. Como podéis imaginar, la bronca fue de las que marcan época, todo un órdago a mi espíritu bromista.

¡¡¡Qué me quemo!!!

El sancta santorum. El alfa y el omega de las bromas (pesadas, muy pesadas en este caso). No sé que clase de química o de brujería se escondía tras esos papeles, tanto del que parecía celulosa normal como del de plata, pero la reacción calorífica que generaban al mojarlos y juntarlos siguiendo las instrucciones era lo más parecido al calor que seguro que puedes notar en las puertas del infierno, o lo que notan las reses cuando las marcan con hierro al rojo vivo. La gracia estaba en colocar el preparado en la silla, pupitre o banco donde la víctima iba a asentar sus posaderas. Al principio no notaba nada, pero a medida que pasaban los segundos/minutos empezaba a notar un pequeño aumento de la temperatura que, irremediablemente, iba aumentado de manera exponencial cual tragedia griega hasta que el el pobre incauto no tenía más remedio que levantarse para aliviar sus nalgas de lo que a nivel de sensaciones era algo parecido a una quemadura de primer grado (muchas ocasiones la acción de ponerse en pie iba acompañada de gritos e improperios). Este “¡¡¡Qué me quemo!!!” fue usado hasta la saciedad en mi clase. Recuerdo especialmente la época en la que íbamos a hacer la primera comunión. Mi colegio era de curas y teníamos una capilla donde nos hacían ir de manera regular a confesar nuestros pecados (otra cosa sobre la que algún día tendré que escribir). Allí nos sentaban en largos bancos puestos en fila y nos hacían pasar uno a uno hacia el confesionario. Imaginad el daño, las risas y los castigos que provocaron decenas de “quemequemos” puestos en las manos de irreverentes púberes sin pudor alguno a la hora de generar caos y destrucción en la casa del señor. Yo mismo sufrí en mis carnes el efecto de tan magno objeto de coña, y os aseguro que no es algo que quiera volver a vivir. Y de hecho creo que así será ya que si bien todos los otros objetos relatados en este post siguen siendo comercializados por la empresa San Romà bajo la marca comercial Mi-Shan-Fu (aquí podéis encontar su catálogo actual), estos añorados “¡¡¡Qué me quemo!!!” ya no se pueden encontrar en el mercado. ¿Por qué? Pues por su capacidad de provocar quemaduras y ampollas. Aquí os dejo este artículo publicado en 1980 donde se relata el caso del niño Antonio Toril, de seis años de edad, al cual se le causaron quemaduras graves con un “quemequemo”. Dos cosas: no os perdáis el relato de otro caso y dónde querían poner los niños la broma, y no os perdáis el cartelazo del concierto de Isabel Pantoja para el día siguiente. Supongo que no fue un caso aislado y finalmente se tomó la sabia decisión de erradicar los polémicos artículos de todos los comercios y evitar más accidentes. La broma nº184 de Mi-Shan-Fu pasó a la historia y se convirtió en leyenda.

ABC SEVILLA-17.12.1980-pagina 029 (haced clic en el enlace)

Sé que hay muchos otros “artículos de coña” que se han quedado fuera de este post: tinta azul que desaparecía, polvos pica-pica, cerillas explosivas, polvos para estornudar, dientes de vampiro, sangre falsa… pero hoy os he hablado de los que para mí fueron más importantes y los que crearon un recuerdo más profundo en mi vetusto cerebro. Para otro día dejo el zurullo de coña, ya que mi distribuidor habitual, “Ryman Ryman”, no trabajaba ese artículo.

¿Y vosotros qué viejun@s? ¿Cuáles eran vuestros preferidos? ¿Con cuál os divertisteis más? ¿Con cuál os cayó la bronca mas gorda? Contad, contad.

Tomad la medicación…